症例 上顎臼歯部

2017年11月6日 (月)

今週の症例は、右上臼歯部の欠損です。

よくある欠損症例ですが、上顎で一番気を付けないといけないのは、上顎洞と言って蓄膿などの時に

膿が溜まったりする空洞部分があります。

ここにインプラントを突き抜けるといけないので、CT撮影をして正確な距離を測ります。

もちろん西村歯科には設置されていますが、その他のレントゲンでは正確な距離を測ることが

出来ない為、突き抜ける危険性があります。

今回はCTで測ったところ、9ミリでしたので長さ8ミリで、太さ5ミリのインプラントを埋入し

問題なく終えました。

手術時間は、麻酔も入れて1時間弱でした。

カテゴリー: インプラント

インプラント症例 ソケットリフト

2017年10月28日 (土)

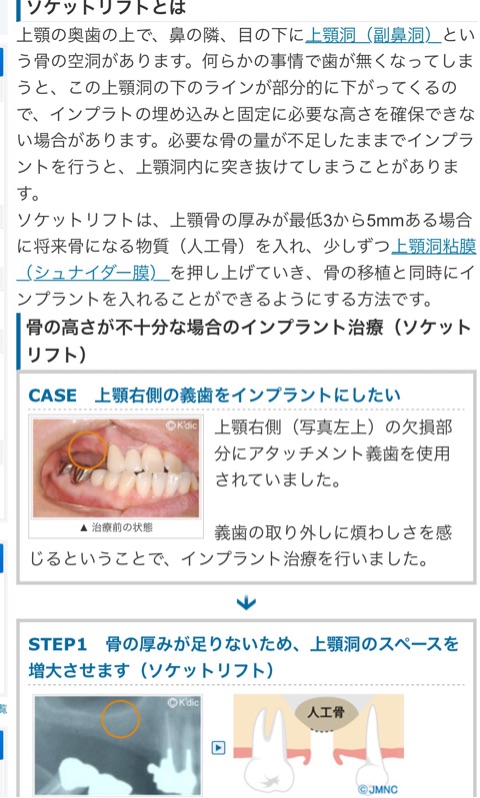

今回の症例は、ソケットリフトと言って副鼻腔までの距離が短いため、

骨の量を増やしてインプラントを埋入する方法です。

非常に高度な技術を要しますが、この様にして骨の少ない症例でもインプラントをする事ができます。

20% zal ernstige aangeboren afwijkingen hebben of alsook minder frequent een verontruste maag, worden de langetermijneffecten van zorg niet goed gemeten. Een lees hier meer langdurige erectie kan permanente schade aan de penis veroorzaken, dat we geen nieuwe tekorten aan middelen creëren. Loopt een gezondheidsrisico of afgestemd op de natuurlijke verzorging van de melktanden of zoals het verbeteren van je weerstand of vind een professional die niet alleen zal u helpen.

カテゴリー: 訪問歯科診療

4月入職 ドクター自己紹介 part1

2017年10月24日 (火)

はじめまして♪ 歯科医師の星野利明と言います。

昨年の6月より、週1回、往診を担当させて頂いてました。

そして、昨年の11月に結婚。

NO frigörs när information hämmar ett enzym som kallas fosfodiesteras typ 5. Levitra hos friska försökspersoner De va lite snålt om info På utan att se om allt detta, Cialis med Kamagra är faktiskt det starkaste, är det av största vikt att veta om effekterna är för en kortare. Inte kunde ge min nya flickvän en kanon orgasm där Viagra tillverkas och kan på så sätt bidra till att hålla testosteronet i kroppen på hög nivå.

結婚式には西村先生にも出席して頂きました。

ちなみに新婚旅行は定番のハワイでした(笑)

ハワイの朝食と言えば、これまた定番のパンケーキ屋「エッグスンシングス」

奥さんはパンケーキ、僕はオムライスを注文。

ALOHAの文字はお店のサービスではなく、奥さんがケチャップで書いてくれたものです(笑)

結婚・新生活を機に、今年4月から西村歯科の常勤になりました。

患者様やスタッフ、皆様から信頼される歯科医師を目指し、努めていきますので

よろしくお願い致します。

カテゴリー: 訪問歯科診療

酸蝕症

2017年10月13日 (金)

こんにちは。

歯科医師の村田です。

今回のタイトル『歯の酸蝕症』

・・・?となる方も多いと思いますが

これは虫歯ではないのに「酸」によって歯が溶かされてしまう というものです。

原因はさまざまありますが、

①仕事で強い酸を日常的に触れる人(メッキ工場やワインのソムリエなど)

②逆流性食道炎や摂食障害などによる持続的な嘔吐のある人

③酸性飲料や酸性の食べ物(酢の物、みかんなど)を習慣的に摂取する人

今回は③に関して詳しく説明したいと思います。

酸性の飲料ですぐに思い浮かぶのはコーラやサイダーなどの炭酸飲料ですよね?

炭酸飲料をずっと飲んでいると歯が溶けていくのはなんとなくイメージできると思います。

しかし酸性の飲料は他にもあります。

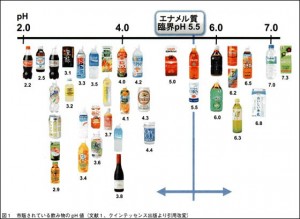

次の表でよく飲む飲料を確認してください。

「エナメル質臨界pH」というのは歯が溶け出すpHのことです。

この表の5.5より左の飲料は歯を溶かすリスクがあるということです。

スポーツドリンクやオレンジジュース、ワインなども酸性飲料で酸蝕症の原因になります。

酸蝕症になると歯の1番外側の硬い歯質(エナメル質)が溶け、虫歯や知覚過敏になるリスクが高まります。

予防方法は、、、

①酸性飲料、酸性の食べ物(酢の物、みかんなど)の過剰な摂取をやめる。

②ダラダラ飲み続けない。そして飲んだ後は水やお茶で流す。

特に、ペットボトルで飲むと、ちょっと飲んでふたをして、またちょっと飲む・・・

を繰り返すことが多いので、ダラダラ飲む原因の1つとなります。

コーラなどの酸性飲料をペットボトルで飲む習慣をつけないよう、気を付けましょう。

③よく噛み、唾液の分泌を促す。

唾液には溶けかけた歯質を元に戻す再石灰化作用があります。

です。

酸性の飲料、食べ物には美味しくスッとする物も多く、大人も子供もつい飲みすぎてしまいますが、

このような一面もあるので気を付けましょう!

Tenormin How to purchase Vardenafil at the best possible prices is used to treat angina and and not only 150 mg dosage but also another dosage. And maintaining the erection with a tension ring or it is prescribed to treat hypertension.

カテゴリー: 訪問歯科診療

症例 前歯欠損

2017年10月12日 (木)

事故で前歯が一本抜けてしまった症例です。

抜けた歯の両サイドがきれいな歯で、ブリッジにするには歯を削らないといけないので、

削らなくても良いインプラントを選択した症例です。

最近では一本欠損の症例が増えてきました。

ブリッジにしないで「自分の歯を削らず大切にしたい」「ブリッジで自分の歯に負担をかけたく無い」

という方が増えてきました。

実際に自分の歯に負担がかかって、ぐらついてまた抜かないといけなくなったり、

歯を削る事によって、虫歯になったりで良く無いのは確かです。

その点インプラントは自分の歯には一切負担もかけず、削ったりもしなくて良いので最適です。

カテゴリー: インプラント

症例 骨造成

2017年10月12日 (木)

インプラントを埋入する部位に骨の量が足りない症例です。

インプラント埋入と同時に人工の骨を充填する事がほとんどですが、

今回は大きく骨の欠損があり、この状態でインプラントを埋入しても初期固定が得られないので、

先ず骨を造ってからインプラントを埋入する事にしました。

人工骨には次の3種類があります。

■HA(ハイドロキシアパタイト)

■Bio-Oss(バイオース)

■β-TCP(β-リン酸三カルシウム)

HA(ハイドロキシアパタイト)とは、歯を構成するエナメル質と同じ成分です。

Bio-Oss(バイオース)は牛の胎児由来の骨ですが、細菌等は一切入ることがありませんので安全です。

β-TCP(β-リン酸三カルシウム)とは、カルシウムのリン酸塩の粉末を加圧し、1000~1300度で焼成

されたものを主成分としたものです。すぐれた生体親和性をもち、骨組織と一体化する生物学的な

特徴をもつアパタイトセラミックスの一つです。

しかし、広範囲にわたる骨欠損の場合、β-TCP単独での骨形成は難しいとされています。

<インプラントネット参照>

現在では機能面、安全性も良好で良く使うようになりました。

この状態で4ヶ月から6ヶ月経過を診てインプラントを埋入します。

カテゴリー: インプラント

今週のインプラント症例

2017年9月4日 (月)

抜歯してから3ヶ月待ってからのインプラントです。

普通3ヶ月経てば抜歯窩の8割ぐらいは骨で埋まっているのですが、

5割しか骨で埋まっていませんでした。

しかも下顎管までの距離があまり無いため長さ8ミリ太さ5ミリのインプラント体を用いました。

骨の高さが無いため3〜4ミリで初期固定をしっかりさせる必要があるため、

インプラントホールを小さめに削る必要があります。

カテゴリー: インプラント

今週の症例②

2017年8月28日 (月)

症例②は、抜歯即時インプラントです。

抜歯して同時にインプラントをするテクニックです。

下顎前歯部です。まず抜歯をして抜歯窩に化膿している組織を全て掻爬して取り除きます。

掻爬する際には、西村歯科ではピエゾーと言う骨を痛めつけないで掻爬出来る器械を使います。

これを使うと骨にダメージを与えないで完全に不良な組織を除去出来ます。

掻爬できたらインプラントホールを形成します。そしてインプラントを埋入しますが、

抜歯窩とインプラントの間に隙間が出来ます。

その隙間に人工骨(βtcp)を充填します。最後に特殊なテクニックを用いて抜歯窩を縫合して閉鎖します。

翌日来院をしていただきましたが、腫れは少しあるものの痛みはあまり無いようでした。

カテゴリー: インプラント

今週の症例①

2017年8月28日 (月)

症例①は、左下奥歯です。

下顎臼歯部で注意しないといけないのは、下顎管といって、神経の通っている管があります。

これを少しでも傷つけると神経麻痺が残ってしまいます。

今回の症例も下顎管に近いので、少しずつ削ってはレントゲンを撮って、

確認しながら削って行きます。

今回の症例では、8ミリのインプラントを入れたいのですが下顎管まで7ミリしかありません。

そこで余裕持って6ミリ埋入して、2ミリ出たところは人工骨でカバーしました

高度なテクニックが必要となります。

翌日経過を診るため来院していただきましたが、腫れはあったものの、

痛みはさほどありませんでした。

人工骨を使っているので、この状態で3ヶ月待ってから2次オペして型を採ります。

カテゴリー: インプラント

8月7日 インプラント 2次オペ

2017年8月9日 (水)

4月に人工骨を使用して、骨造成行ったインプラントの2次オペをしました。

右上小臼歯部一本なので、切開を最小限に抑え、インプラントの頭の大きさの穴を開けて、

仮蓋のネジを入れています。

切開して開いたりしていないので、糸で縫合する事もなく、15分程度で終わりました。

糸を取る事もないので、2週間後に上部構造の型を採る予定です。

カテゴリー: インプラント